大学受験に向けて知っておきたいこと

いざ受験勉強を始めようとしても、

「いったい何をどこから始めればよいのかよくわからない」

「そもそも大学受験自体がよくわからない」

という生徒さんやご家庭も多いのではないでしょうか。

ここでは、受験に対するそんな漠然とした疑問について考えてみましょう。

定期試験と入試の違い

定期試験では、範囲と出る問題が決まっているため、対策を立てるのは難しいことではありません。

いざとなったら解答を丸暗記してしまえば、全くわからない問題でも正答できます。

そのため、そのまま試験をすれば、生徒全員が高得点になってしまいます。

これでは先生は評定で差をつけられません。

そこで、ほとんどの先生が取る作戦が、大学入試とは比較にならないほど試験の問題量を増やすことです。

たとえ答を知っている問題ばかりであっても、短い試験時間内に処理しきれない問題量にすれば、生徒の処理能力に応じて、成績に差がつきます。

その結果として、様々な評定をつけることができるようになるのです。

すなわち、定期試験で主に必要なのは記憶力と処理能力だと言えるでしょう。

一方で、当然ですが大学側が求めているのは、思考力の高い受験生です。

大学に入ってからの研究で、未知の問題を解決する能力を持った受験生です。

そのため、大学入試は、思考力があるかどうかを判別するため、一つの問題を充分に考えることができるように、少なめの問題量を長い時間で解くようになっているのです。

また、定期試験の採点をするのは顔見知りの先生ですので、採点基準が甘くなりがちです。

それに比べて、大学入試の採点をするのは赤の他人ですから、一切の情が入らない厳格な採点基準に従った採点が行われています。

根本的な学力を養成することで大学入試の対策をしていれば、すぐに学校の試験にも対応できますが、学校の試験の対策だけで大学入試に対応するのは難しい、というのはそういうことです。

求められている能力が違っているのです。

たとえ科目が同じであっても、出る問題の性質は全く違います。

科目ごとの特徴

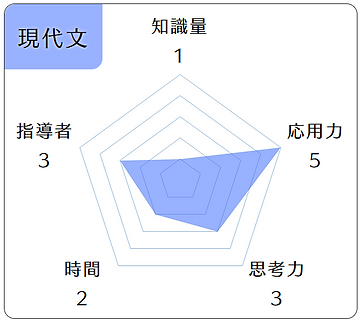

知識量…入試に最低限必要な知識の量。

応用力…その知識を使いこなす能力。

思考力…試験本番で初見の問題を考えて解く能力。

時間……その科目の一通りの学習を終えるまでにかかる時間。

指導者…その科目の優れた指導者が身近にいる可能性。低ければ1。

■

各点数は、講師自身の経験と、生徒さんやそのご父兄の方々からのご意見で決定しておりますので、一般論ではありません。

-

単語・熟語・文法と、覚えていないと話にならない事項が多い。

-

しかし、それを応用できれば、勉強効率も成績も一気に上向く。

-

ただし、その応用法はほとんど知られていないことが問題。

-

基礎をしっかり応用して、無駄なことを覚えるのをやめれば、必要な知識はそこまで増えない。

-

知っている問題は本番では出ない。知識より思考力の方が遥かに重要。

-

よく考えながら勉強すれば、一日に何問も解く必要はないので、上達するのに必要な時間も少なめ。

-

なにせ日本語なので、必要なのは読解の方法論のみ(漢字や言葉の意味は除く)。

-

センスや勘で読んでいるうちは、難関大学では戦えない。

-

方法論抜きでとにかく読めという指導者には注意。

-

英語と同様に単語と文法が最初に必要だが、なにせ日本語なので、学び方次第では英語よりだいぶ楽。

-

ただし、どの文も省略が極めて多く、状況を理解するには、かなりの思考力が必要。

-

教える側がごまかしやすい科目。

-

読み方が古文準拠なので、古文の力が必要。漢字の知識も求められるが、難しい漫画を読むなどしていれば、そこまで問題はない。

-

人情話や笑い話が中心なので、オチを見抜くには古文同様にかなり考える必要がある。

-

古文に比べれば、授業がわかりやすい先生がいる印象。

-

覚える知識は非常に少ないので、圧倒的短時間でモノになる科目。

-

ただし、良い指導者が本当に少ない。しかも独学はかなり厳しい。

-

すぐできるようになる・みんな苦手・できると賢そうという点で、個人的には受験界屈指のおススメ科目。

-

山ほどの知識が必要。それがないと計算も応用もできない。計算の値は小数点以下まで問われるので、計算力と忍耐力も必要。

-

有機・無機・理論に分かれているが、それぞれ別物なので、習得にも時間がかかる。

-

良い指導者も実に少なく、個人的には受験界屈指の凶悪な科目。

-

化学に匹敵するほどの知識量。しかし、解答を見れば「それ知ってた」ということが多く、うまく応用したい。

-

東大などの考察問題では問題文も大量で、かなりの思考力と処理能力が必要。

-

他科目に比べれば優れた参考書が存在するので、独学でもそれなりにはやれるようになる。

-

暗記科目の印象だが、論理的に学ぶ方法がある。それが身に付けば一気に面白くなる。

-

それを知らずにガリガリ勉強するだけでは、一生終わりが見えてこない。

-

黒板に箇条書きするだけの指導者が非常に多く、先生探しからして大変な科目。

-

多くの知識が必要だが、理屈である程度はカバーできる。そうすれば論述問題にも対応できるようになる。

-

最新の時事問題にまで完璧に答えようとすれば勉強が終わらなくなり、どうしても時間がかかりやすい。

-

社会の科目の中では、優れた先生の数が最も多い。

-

試験時間に比べて問題が多すぎるので、試験前の暗記と根性が必須。しかも入試にはあまり役に立たない。

-

終わるまで三年かかる。

-

先生の数は圧倒的に多いが、生徒の入試のことを考えて問題を作る先生はほぼいない。

推薦? 一般入試?

学校推薦型選抜(旧推薦入試)を利用するにあたっては、総じて高い評定平均値を求められます。

そのため、指定校推薦もしくは公募制一般推薦を目指すのであれば、高校一年の早い段階から準備を始めましょう。

評定に用いられるのは主に定期試験の結果ですから、定期試験で何度となく良い結果を残す必要があります。

ただし、定期試験の準備は暗記と処理が中心なので、一般入試や大学入学後には役に立たないことがほとんどです。

また、指定校推薦の枠を勝ち取れれば合格はほぼ確定と言っていいでしょうが、合格しない例も耳にします。

さて、惜しくも推薦入試で決められなければ一般入試に切り替えることになりますが、事態は一気に深刻になります。

前述の通り、推薦入試の対策は一般入試のそれとはかけ離れているため、一般入試の勉強を改めて始めなくてはなりませんが、推薦の結果がわかるのは、概ね9~12月です。

そこから再スタートを切って、早くから一般入試の準備をしてきた受験生と競うことになります。

同様のことは、総合型選抜(旧AO入試・自己推薦)にも言えます。

他の推薦入試よりやや早い時期に結果がわかるため、一般入試対策を始めるのに都合がいいと思われるかもしれません。

しかし、総合型選抜では学力以外の要素を強く求められることから、いざ一般入試の対策を始めようとしても、かなり出遅れた状態から始めることになります。

推薦入試を勧める指導者は「受験のチャンスが二倍になるから推薦も絶対に利用すべき」とよく言います。

確かに、「受験」のチャンスは二倍になりますが、「合格」のチャンスが二倍になるわけではありません。

早くから一般入試の対策を進めている受験生と、果たして同じ合格確率になるでしょうか。

具体例を考えてみましょう。

合格率50%のAさん、20%のBさんがいるとします。Aさんが一回だけ受験して合格する確率は、当然ですが

です。一方で、Bさんが三回受験して、どこでもいいから合格する確率は、余事象を考えて、

となりますので、一本勝負の方が確率がいいことになります。

もともとの合格確率が低い場合には、受験のチャンスを増やしても合格のチャンスはそれほど上がらないことがわかります。もちろん人間の勝負ですから、確率論がそのまま通用するわけではありませんが。

そこでオンライン家庭教師のメイプルリーフでは、一般入試での受験を強くお勧めしています。

推薦のために早くから準備するのであれば、一般入試のために早くから準備しても同じでしょう。

そしてそれは一般入試の対策になるだけでなく、高校の定期試験も楽にしてくれますし、大学に行ってからの講義や研究でも大いに役立ちます。

ただの暗記ではない受験勉強で鍛えた根本的な学力が、他の受験生や大学生を大きく上回るからです。

また、一般入試には評定平均値は全くと言ってよいほど関係ありません。入試の結果だけで、行きたい大学に合格することができます。

-

部活を頑張りたかった

-

友人と楽しく過ごしたかった

-

体調が優れなくて学校に思うように通えなかった

-

わかりづらい学校の授業に興味を持てず、話を聞いていなかったら先生に嫌われた

などなど、人によって高校生活には様々な状況があります。

そのため、評定平均値は、必ずしもその生徒さんの本当の能力の評価になっているとは限りません。

そういう受験生にとっても、一般入試は、みんなが対等に能力を発揮して挑戦できる、最良の舞台と言えるのではないでしょうか。

入試問題にチャレンジ

tan1°は有理数か。(京都大学)

もちろん有理数ではないのですが、単に例題の解法を覚えるのではなく、どんな問題にも対応できる考え方を養う必要があります。

詳しくは、解説動画を用意しました。